A lungo l’Italia è stata dominata e governata dagli stranieri: questo è un altro motivo di vergogna. Ci sono delle umiliazioni storiche che ancora bruciano nel petto degli italiani e che è importante conoscere e capire per conoscere e capire meglio gli italiani.

Parlerò di tutto ciò in questo episodio.

Questo contenuto è riservato agli abbonati!

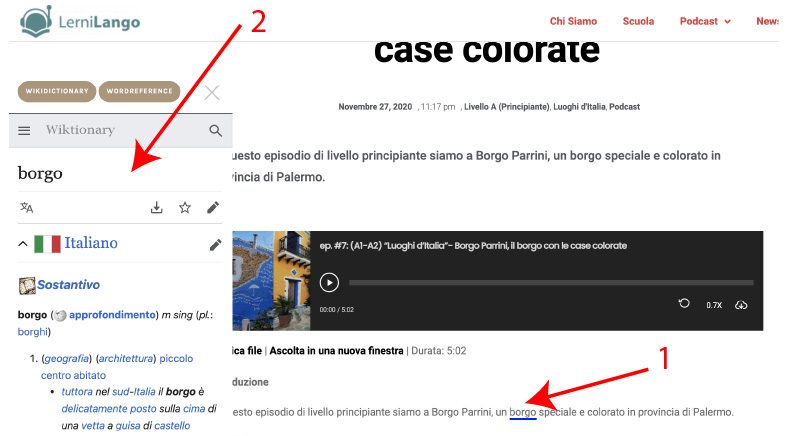

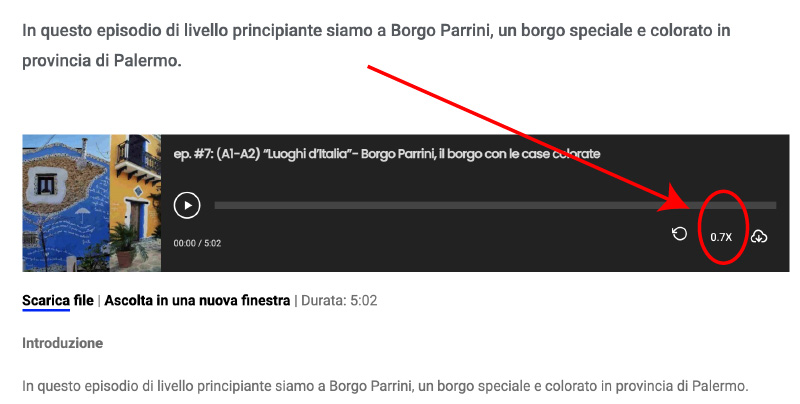

Puoi aumentare o diminuire la velocità dell’audio:

Puoi cliccare sulle parole (1) per aprire la loro definizione (2):