Vi siete mai chiesti e chieste da dove arrivano le parole del cibo italiano, quale storia possono raccontarci? In questo episodio vi racconto alcuni episodi della storia della cucina italiana, e vi mostro quale influenza hanno avuto sulla lingua della cucina.

State ascoltando “la lingua e le cose”, una rubrica prodotta da LerniLango, un’infrastruttura online per l’apprendimento della lingua italiana. Per saperne di più e per leggere la trascrizione del podcast vienici a trovare su Lernilango.com.

Per adesso buon ascolto dell’episodio “L’italiano in cucina”.

Questo contenuto è riservato agli abbonati!

Questo contenuto è riservato agli abbonati!

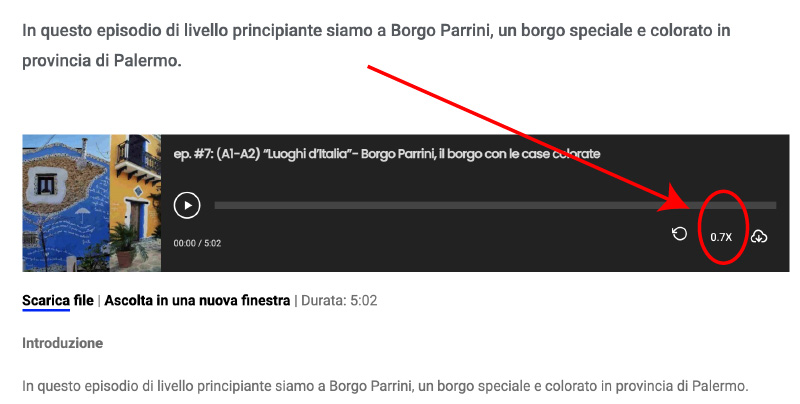

Puoi aumentare o diminuire la velocità dell’audio:

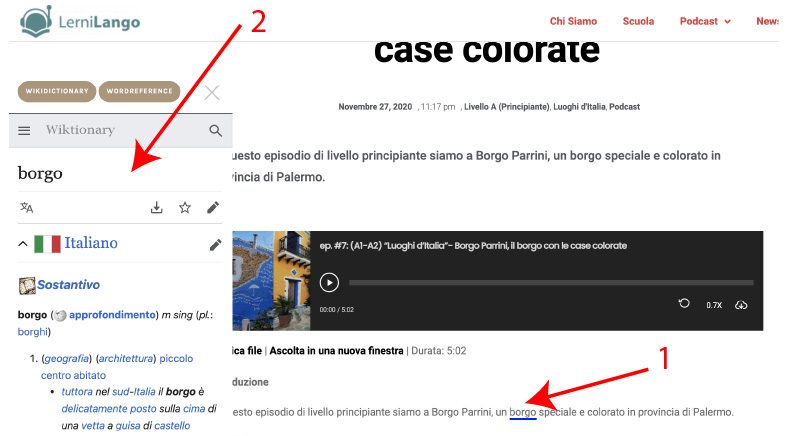

Puoi cliccare sulle parole (1) per aprire la loro definizione (2):